◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 那一夫

转折,总是来得这么猝不及防。

牛津、清华的硕士、博士,开始扎堆中国十八线城市,甚至是乡镇,争夺一个体制内指标;

互联网大厂突然就不那么香了,连码农都集中转向了“制造新势力”;

还有……

只有大城市才能实现梦想的时代结束了。

▪︎ 8年前,曾有一篇阅读过亿的文章,《我奋斗了18年,才能和你坐在一起喝咖啡》。

喝咖啡是一个隐喻,代指身份、薪水和生活,对大多数普通人而言,最宽的路是上学、打工,但无论如何都要进城,越大越好。

▪︎ 8年后,世事变迁,潮流逆转,《我奋斗了18年,终于不再需要陪你一起喝咖啡》。

要么是该有的都有了,活成了大家满意的样子;要么是,别人的风光和我无关,世界足够多样,大家各过各的,谁也不用羡慕谁,谁也不必干涉谁。

一个个具体而微的数据汇聚到一起,让宏大的社会变迁直接落入眼帘、落到肩头、落在手边。

年复一年的人口大迁徙,现在正以千万级的数量下降。

8%、7%的增长落入了5%的区间。

从先发国家的经验看,到这个阶段,比较麻烦的事就是阶层差距会逐渐被拉开,上升变得越来越难。

所以,近些年的《世界不平等报告》一直在发出警告,贫富分化是未来三十年最大的麻烦。

但是在中国,我们发现了延缓或逆转这一趋势的迹象和路径。

中国已经进入无论是个人自我提升,还是社会发展最难的一个阶段。

今年的《政府工作报告》中,出现76个“稳”是一个佐证。

高层在记者招待会上的“爬山”之比,形象而生动,爬更高的山,必然越往后越要付出更多的努力。

进入2022年,无需专家、媒体的提醒,连普通人都深深知道,只要简单努力就能一往无前的时代过去了。

统计数据说,中国人均GDP已经达到12551美元,首次超过了世界平均数。

但很少有人去对标世界银行刚确定的人均收入12695美元的高收入国家门槛,因为太多国家倒在了最后一刻,更何况中国之大,远不像数字展现的那么简单。

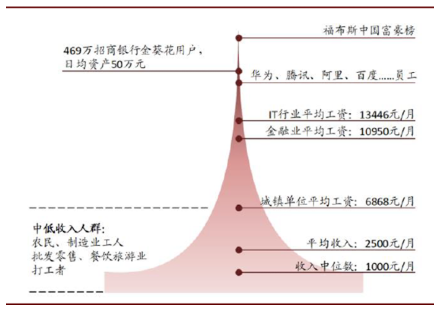

北京师范大学中国收入分配研究院曾针对中国人可支配收入做了一个抽样,然后按比例放大到全国范围,它可能不那么精确,但让人们理解我们所处的时代已经足够。

这些数据,很是能颠覆很多刻意营造、臆想出来的中国。

比如,抖音上人人都年入百万,小红书上人均一辆法拉利,现实中则是大约6亿人月可支配收入不到1000元,而每月可以花出2万的人还不足百万。

这个收入金字塔,不那么均衡,更准确的描述是,一个图钉。

(数据来源:国家统计局、万得资讯)

对于大部分人来说,上升难。而对位于金字塔中部的人来说,守住现在的位置也不容易。

这也就是前一阵子,“躺平”突然变成了一个大众流行话语的原因。

但是也不用过于焦虑。

国家大力推进的新型城镇化,制造业升级换代,还有可能改变中国经济版图的“东数西算”超级工程……都可能成为新一轮的政策红利。

它让更多飘在东部的人,开始愿意去中西部的广阔天地一展身手;让在大城市焦虑缠身的人,却能在县城拥有一份同样体面的从容;甚至一些曾被人瞧不起的行业,也能焕然一新。

这样的事情,已经大范围地出现在我们身边。

比如,县城的新中产、新精英在县城买房、买车、像大城市里的人一样规划多样的生活,让孩子进当地最好的学校……从而拉动了县城的商业、服务业的发展,促进了当地消费以及消费升级。

中国人的奋斗路径和从前不一样了。

中学或专科毕业就外出到附近的大城市打工,极少消费,辛苦攒钱,大部分存款都寄回老家。现在,他们能够在家乡活得更从容,更重要的是,曾经被分割的人生、家庭重新被弥合。

人口单一涌向东部,涌向大城市的历史已经改变,“共同富裕”有了新的实现路径。

打工人从“脱贫”到赚一套大房子

预计明年,35岁的王文广买在县城老家的房子就要收房了。

王文广的家乡是曾经典型的贫困县——安徽临泉。家里兄弟姐妹3个,却只有两亩地,小时候一到冬天就只能靠地瓜、玉米果腹。

16岁的时候,他像大多数农家子弟一样