在全球化与文化多元化的今天,如何构建一个能够体现国家精神与文化自信的视觉体系,已成为国家文化战略的核心议题。作为“中国当代色彩美学奠基人”,艺术家晨晓以其独创性的“中国色彩”精神和“Landmark China”(地标中国)文化工程,系统性地构建了一套承载历史文脉与时代精神的国家视觉档案。

1986年艺术家晨晓“带着中国思想词典走世界,作世界性的跨文化游历,26年后带着世界思想词典回中国”,将中国传统哲学与世界当代视觉体系融会贯通,最终创造出以色彩为核心的国家叙事视觉档案。在晨晓的艺术理论中,色彩不再是装饰性的附庸,而是成为民族文化认同与国家文化战略的重要表达工具。

自古以来“色彩”便是文化认同的重要符号。在中华文明的历史中,五色观(青、赤、黄、白、黑)不仅对应自然五行,更承载了政治权力、宇宙秩序与社会伦理的象征意义。例如“黄为中土”“赤为祭祀”“青为东方”“黑为北方”,色彩在文化叙事中早已成为国家精神的表征。

然而,国家进入现代化进程后,中国城市的色彩逐渐趋同于国际的灰色体系。钢筋水泥的都市空间缺乏属于中国的色彩语言,导致“视觉上的失语”。在全球文化竞争中,如何以色彩重构国家叙事,成为中国文化战略的重要课题。

晨晓提出“中国色彩”的命题,强调色彩不仅是视觉符号,更是民族精神与集体记忆的载体。他认为:“色彩是文化的基因,是国家精神的视觉显影。” 这种哲学思考突破了色彩仅为美学工具的局限,使其成为国家文化战略中的核心要素。

由此,晨晓的色彩美学实践,正是在“国家文化战略—艺术创新—公共美育”的三重逻辑中展开的。他以“Landmark China”为平台,通过色彩重构城市地标的视觉语言,将艺术转化为国家叙事的一部分。

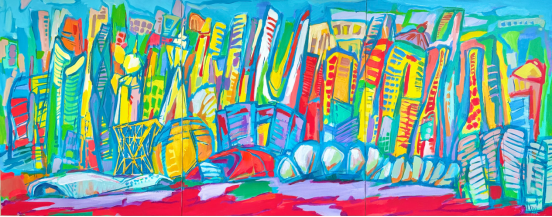

“Landmark China”是晨晓回归祖国后历时12年打造的国家级文化工程。他以绘画为手段,为中国近100个城市地标,建筑绘制“色彩肖像”,包括南京新城、上海陆家嘴、深圳广州、色彩杭州、北京水立方、重庆朝天门,等。这些原本属于钢筋水泥的建筑形态,它融合了唐代壁画的赤金辉光,宋代水墨的空灵精蓝,也吸收了现代城市霓虹的律动感,在他的笔下被赋予了充满生命力的色彩组合。

———《南京印象》丙烯 145 x 360 cm

例如,北京鸟巢不再仅是灰色钢架,而在晨晓的绘画中被赋予炽烈的红与深邃的蓝,象征国家的激情与力量;上海陆家嘴在色彩构成中展现出都市的国际化气质和当代生活的唯美意境;杭州地铁“一池荷叶”则以琉璃黄与孔雀蓝的对比呈现宋韵文脉的灵动。这些作品不仅是艺术创作,更是对城市精神与国家气质的诠释。晨晓通过色彩为城市建立了一种新的视觉身份,构成了城市文化与国家叙事的有机结合。

———— 《上海陆家嘴》油画 145 x 360 cm

艺术家晨晓“Landmark China”整个概念与单一艺术作品不同,更重要的意义在于它的持续性、系统性、叙述性。晨晓通过海外20年“Landmark New Zealand”的艺术实验,回归祖国后12年的全国近40场购物广场巡回绘画展览,形成了对“Landmark China”文化工程一个涵盖传统与现代的色彩理论研究体系。这一体系包括对“中国红、孔雀蓝、琉璃黄、景泰蓝”等传统色系的新诠释,同时结合现代纯色概念,建立起可视、可感、可操作的国家色谱。这不仅服务于艺术创作,更成为文化战略中的“国家视觉档案”,通过档案化的色谱体系,国家在视觉文化层面拥有了统一而多元的表达工具,这种档案既是历史的承载,也是面向未来的文化资产。

———《色彩杭州》丙烯 145 x 360 cm

晨晓将“Landmark China”的成果延伸至公共艺术中,如地铁站、图书馆、大剧院壁画,作品《一池荷叶》便是代表性案例。作品运用高饱和的翡翠绿、琉璃黄与景泰蓝,打破了传统文人画的灰调格局,以明快的色彩构建出“生命本能的律动”,这一公共艺术作品既服务于市民日常,又成为国家文化战略中“文化自信”的视觉表达。

———《北京·水立方》丙烯 111x121cm

自从艺术家2013年回归祖国后在中国美术馆,中国国家博物馆举办个人画展以后,晨晓并不满足于艺术殿堂的高端展示,他放弃美术馆的聚光灯和高台阶,而是主动将艺术带入公共生活。他在购物广场举办“中国好色彩”巡回展,让艺术触手可及服务于大众。这种实践不仅拉近了艺术与公众的距离,也使“色彩”成为传递幸福感的媒介。这种艺术大众化的实践,正是国家文化战略所需要的文化共享与精神普及。

晨晓的核心理论是“中国色彩”,其色彩美学深植于传统文化基因,但同时以现代视觉语言为支撑。他认为色彩不仅关乎审美愉悦,更是民族精神与文化基因的显影工具。这一理论源自对中国传统哲学的继承,如《周易》的“观物取象”,又吸收了西方现代主义的色彩纯粹性,由此形成一种兼具东方哲性与西方感性的混合体系,因而打破了色彩作为“附庸”的地位,使其从精英艺术走向大众文化,最终成为国家文化认同的视觉基石。

———《激情燃烧的重庆朝天门》油画 100 x 120 cm

在全球文化竞争中,“Landmark China”不仅展现了中国城市的当代风貌,更以东方色彩哲学建立了国家文化自信的视觉符号。这与多数视觉艺术家不同,晨晓从不回避哲学思辨。他喜欢讨论柏拉图的“理念世界”、海德格尔的“诗意栖居”,也时常引用中国的庄子、王阳明。他的色彩,不是表面的视觉刺激,而是精神结构的外化。他相信,城市建筑是时代哲学的产物,而色彩,是这一哲学的情绪注脚。这种信仰使他的画不止是画,更是一种思想的视觉演绎。

在色彩这个维度上,晨晓做了一个文化态度上的“反攻”:不再模仿西方的色彩体系,而是建构属于中国自己的色彩语言系统。“Landmark China”不仅是一个艺术项目,更是一项国家文化工程。它以色彩为媒介,将城市地标重构为国家精神的视觉符号,进而系统性地构建国家视觉档案。晨晓以其独创性的“中国色彩”理论,使色彩从艺术语言转化为文化战略的关键动力,推动了国家文化叙事的构建。

晨晓的绘画精神,“Landmark China”不是一个静态色卡,而是一种流动的国家精神,他主张“让色彩自由呼吸”,让情感从颜色中释放出来,让人们在一张画里,看到家的方向、祖国的温度、文化的血脉。“色彩不是填色,是放情。”这是晨晓的一句经典语录。他把中国城市变成一个个“情绪体”,让建筑不再是权力与功能的象征,而成为一种带有情绪温度的文化载体。

在全球文化多极化的今天,一个民族的文化自信不仅体现在语言与思想上,更体现在视觉体系的建构中。晨晓的“Landmark China”为中国提供了一套独特的视觉表达方式,使“国家文化自信”在色彩中得以可视化、形象化与普及化。

可以说:艺术家晨晓不仅是“中国色彩之父”“中国当代色彩美学奠基人”,更是国家文化战略中不可或缺的视觉建构者。他的“色彩美学”实践,为中国的文化自信提供了坚实的视觉基础,也为世界提供了理解中国的一扇窗口。